Samuel Vogel, de l'Office fédéral de l'agriculture, a ouvert la journée en présentant le contexte politique. L'utilisation excessive d'engrais azotés a pour conséquence que l'azote n'est pas entièrement absorbé par les plantes. Une partie de l'azote s'échappe dans l'atmosphère où il se combine avec l'oxygène pour former du gaz hilarant qui, en tant que gaz à effet de serre, contribue à la crise climatique. Une autre partie s'infiltre dans le sol et rejoint ainsi les eaux souterraines ou les rivières et les lacs par le biais du ruissellement de surface. Les nitrates ne polluent pas seulement les eaux souterraines et l'eau potable, ils influencent également la croissance des algues dans la mer. Trop d'algues créent des zones mortes dans la mer. La même chose se produit dans les lacs en cas d'excès de phosphore.

L'ammoniac se forme lorsque l'urine et les excréments se mélangent. L'urée contenue dans l'urine est décomposée en ammoniac et en dioxyde de carbone par les bactéries présentes dans les fèces. L'ammoniac dans l'air / dans la pluie entraîne une surfertilisation des forêts, des prairies maigres et des marais.

Ce thème revêt donc une grande importance au niveau national et mondial. La politique agricole fixe sans cesse de nouveaux objectifs intermédiaires, ce qui a donné lieu à des reproches de la part du secteur agricole selon lesquels l'objectif est élargi pas à pas. En réaction, des objectifs environnementaux ont été formulés pour l'agriculture, afin de clarifier le but de la démarche. Ceux-ci fixent entre autres des valeurs cibles pour l'ammoniac, le protoxyde d'azote et les nitrates d'ici 2030, avec lesquelles la viabilité des écosystèmes est garantie. En 2014-2016, les émissions d'azote devraient diminuer d'au moins 33% pour que ces objectifs puissent être atteints. La réduction du phosphore est déjà plus avancée. La trajectoire de réduction des nutriments doit nous y conduire. Les instruments sont entre autres les prestations écologiques requises, les contributions au système de production (dont fait partie la prolongation de la durée d'utilisation des vaches), les contributions à l'efficience des ressources (p. ex. épandage du lisier réduisant les émissions) et le système d'information (digiFLUX).

L'engagement de la branche est également requis, car l'écart entre les objectifs doit être comblé par les organisations de producteurs et de la branche.

En ce qui concerne l'orientation future de la politique agricole, l'accent est actuellement mis sur la sécurité alimentaire et la simplification des charges administratives. Le projet Agridata, dont nous avons parlé dans la newsletter de mars, en fait partie.

Concrètement, les émissions d'azote proviennent surtout de la production d'aliments d'origine animale et d'autres produits d'origine animale, le bétail bovin arrivant en tête avec une part de 71% des émissions d'ammoniac.

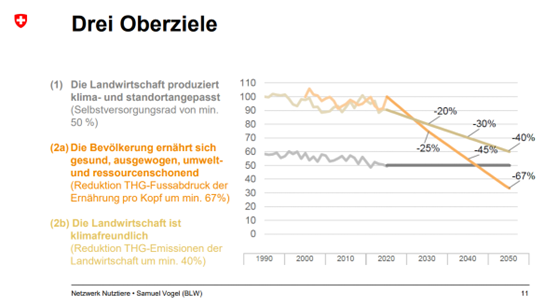

Samuel Vogel a clairement indiqué que l'agriculture ne peut pas résoudre le problème à elle seule. Moins d'animaux n'a de sens que si la consommation change. La stratégie alimentaire joue donc un grand rôle. C'est ce que montre le graphique ci-dessous dans une digression sur la stratégie climatique, qui est étroitement liée à la thématique N et P.

Thomas Steinberger, de la station expérimentale des flux d'éléments nutritifs de Lucerne (Agroscope), a montré dans l'exposé suivant à quel point il est difficile d'effectuer des mesures individuelles d'éléments nutritifs pour l'azote et le phosphore. Certes, les teneurs des aliments pour animaux correspondent très bien à Swiss Feedbase et aux valeurs indiquées sur les étiquettes, mais mesurer les quantités dans des conditions pratiques a représenté un grand défi pour l'équipe de scientifiques sur les 26 exploitations très engagées. Les quantités dans les tas de foin sont difficiles à estimer et dans une fosse à purain, en plus du fumier des vaches, il y a soudain du fumier de volaille. L'équipe reste sur le coup, car il serait intéressant de découvrir quelles exploitations ont un bon bilan et ce qu'elles font différemment.

Sabine Schrade d'Agroscope Tänikon a eu la tâche un peu plus facile sur ce point, car elle a pu effectuer ses mesures dans une étable expérimentale d'émission. Son équipe a cherché à savoir si une alimentation plus pauvre en protéines réduisait les émissions d'azote et a pu confirmer cette hypothèse. La ration (12% de PB contre 17%), la vitesse du vent et la température extérieure ont été considérées comme des paramètres significatifs pour les émissions. La teneur en urée du lait a été identifiée comme un bon indicateur. L'optimisation de la teneur en PB dans la ration a donc du potentiel et ne nécessite pas d'investissements coûteux tels que des mesures de construction.

La durée de l'étude a fait l'objet d'une discussion critique. Les vaches ont été nourries pendant 16 jours avec une ration à faible teneur en protéines, ce qui ne permet pas d'exclure que des réserves corporelles soient mobilisées.

Patrick Schlegel (Agroscope) a fait une présentation très passionnante sur l'apport de phosphore aux vaches. Les essais de son équipe ont montré que, selon la teneur en phosphore du fourrage (herbe de pâturage et concentrés dans l'essai), aucune complémentation n'est nécessaire. La teneur en phosphore du fourrage des prairies dépend en l'occurrence du stade de développement (plus il est vieux, plus il est bas), de la composition botanique (plus la proportion d'herbes est élevée, plus elle est basse), de la croissance (1ère coupe plus basse) et de la conservation (ensilage plus élevé). En cas de sécheresse extrême, la teneur en phosphore est réduite. Pour une coupe, un stade de développement et une composition botanique identiques, la région et l'altitude n'ont aucun effet.

Sa conclusion est que la complémentation en phosphore devrait se faire sur la base d'analyses des principaux fourrages de base et qu'il faut des produits d'aliments minéraux sans phosphate alimentaire. En outre, des modèles sont nécessaires pour pouvoir évaluer correctement les quantités et les teneurs en engrais de ferme. Le plus grand défi sera de faire évoluer l'attitude du "plus on en met, mieux c'est" vers "autant que nécessaire". Et cela aussi parce qu'il y a encore beaucoup de craintes autour du rôle du phosphore dans la vache par terre après le vêlage.

Pour plus d'informations sur l'alimentation de transit et le rôle du phosphore, n'hésitez pas à contacter Santé bovine Suisse.

Pour ceux qui souhaitent profiter encore plus de la grande richesse des connaissances de Patrick Schlegel, vous pouvez consulter notre webinaire sur les oligo-éléments en ligne (disponible uniquement en français) : Webinaire RGS mars 2023 : Approvisionnement en oligoéléments

Barbara Früh, de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL, a présenté les opportunités et les défis de ce mode de production en termes de réduction de l'azote et du phosphore. Certaines méthodes d'alimentation efficaces, comme l'utilisation d'acides aminés synthétiques isolés (utilisation d'organismes génétiquement modifiés), qui permet de réduire la teneur totale en protéines du fourrage, ou l'utilisation de tourteaux d'extraction (l'hexane, solvant avantageux, est considéré comme douteux) ne sont pas autorisées dans la production biologique. Mais celle-ci démarre à un autre niveau. Selon une étude de Sanders et al., l'agriculture biologique entraîne par exemple une réduction de 25% des émissions de gaz hilarant et une augmentation de 10% des substances carbonées dans le sol. Dans l'alimentation du bétail laitier, l’utilisation des aliments concentrés est déjà fortement limités (maximum 5% d'aliments concentrés biologiques) et on se concentre sur des fourrages de base d'origine suisse. En outre, quelques approches intéressantes issues des travaux de recherche du FiBL ont été présentées. Plusieurs options ont été étudiés pour savoir si les compléments alimentaires végétaux riches en tanins améliorent l'efficacité protéique des vaches. Il s'est avéré que la petite pimprenelle diminue l'excrétion de N dans l'urine et le lait. C'est une indication de l'amélioration de la digestibilité des PB par des additifs naturels. Les lentilles d'eau sont une approche intéressante, et pas seulement pour les vaches, pour atteindre une plus grande durabilité grâce à l'économie circulaire, car elles permettraient de recycler N et P du lisier. Elles produisent plus de protéines sur la même surface et en moins de temps que le soja. Toutefois, des questions restent en suspens, notamment celle de savoir si les métaux lourds et les pathogènes sont également recyclés, et une autorisation officielle en tant qu'aliment pour animaux est attendue. Pour le FiBL, les protéines d'insectes ne sont une opportunité que si l'on donne à manger des substrats que ni l'animal de rente, ni l'homme ne peuvent recycler, par exemple des déchets ou du fumier.

L'exposé du FiBL a également abordé la question de la volaille et des porcs.

En outre, deux conférences ont été données sur l'alimentation des porcs : par Peter Spring (HAFL) sur la réduction de l'azote et par le conferencier invité d'Allemagne, Markus Rodehutscord, sur les possibilités et les limites d'une alimentation à teneur réduite en P chez le porc.

Enfin, Jaques Emmenegger de l'UFA a parlé des aliments NPr (Nutriments réduits en azote et en phosphore). Il permet d'optimiser les rations ; chez les ruminants, il s'agit par exemple de la digestibilité des protéines au niveau des acides aminés. Mais il y a encore de nombreux défis à relever, notamment parce que les besoins varient selon les exploitations et les périodes.

Dans tous ces efforts, la santé et le bien-être des animaux ne devraient jamais être négligés. Il est également possible d'économiser des ressources en maintenant les animaux en bonne santé, ce qui leur permet par exemple d'avoir généralement une meilleure conversion alimentaire.

Auteur: Ramona Deiss, Vétérinaire SBS