Le colostrum :

S’il existait un aliment miracle, il pourrait bien ressembler au colostrum ! Outre les nutriments et les anticorps, il contient des cellules immunitaires (macrophages, monocytes et quelques lymphocytes) qui influencent positivement la réponse immunitaire des veaux. Ces cellules sont sensibles à la congélation et à la pasteurisation. Au vu des connaissances actuelles, il est déconseillé de congeler systématiquement le colostrum.

On trouve aussi en grande concentration des protéines bioactives comme des facteurs de croissance (IGF = Insulin-like growth factor) et l’insuline. Ces substances vont influencer positivement le développement des villosités intestinales du veau et ainsi, contribuer à augmenter l’absorption des nutriments. Une étude (Lorenz, 2021) a montré que le fait de donner du colostrum ou un mélange colostrum-lait durant les 3 premiers jours de vie du veau n’augmente pas la concentration sérique d’IgG mais influence positivement la croissance et la maturation de l’intestin grêle. De ce fait, il serait important de continuer de donner du lait de la mère à son veau.

L’effet des oligosaccharides présents en grande quantité dans le colostrum n’est pas encore complétement compris mais on sait qu’ils empêchent les agents pathogènes de se lier aux cellules intestinales et qu’ils réduisent la perméabilité de l’intestin. Ils servent aussi de source de carbone au microbiote intestinal (lactobacillus et bifidobacterium) au détriment de E.Coli.

Face aux pathologies typiques de la phase néonatales telles que les entérites, les septicémies et les affections respiratoires, les leviers de maîtrise sont d’augmenter la résistance des animaux, de diminuer leur exposition aux risques infectieux et, le cas échéant, la mise en place de moyen de lutte adéquat.

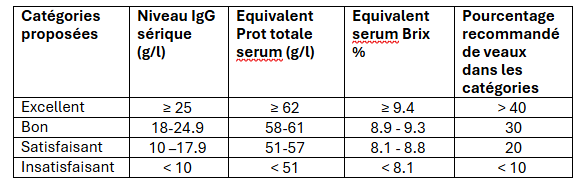

Un apport de colostrum de qualité est primordial pour augmenter la résistance des animaux et ceci peut être évalué avec la règle des 5Q.

Le sevrage du veau :

Une phrase clé à retenir pour le praticien est que “pour un bon sevrage, il faut un bon démarrage de vie”. Limiter le stress est indispensable dans cette période de transition, car le sevrage en génère à lui seul déjà beaucoup.

Au sevrage, le poids du veau devrait être le double de celui de naissance. Le gain moyen quotidien (GMQ) avant le sevrage va influencer la production laitière de la future vache. Selon Gaudin et al, 2019, 100gr GMQ de plus avant sevrage donnera 155-225 litre de lait en plus par lactation.

Une condition à un sevrage réussi est d’avoir un rumen bien développé et donc que le veau ait reçu une alimentation suffisamment diversifiée. Agustinho et al, 2024 a observé que la valeur BHB est corrélée au développement du rumen et particulièrement à sa capacité de fermentation. Un BHB de > 0.2 -0.3 mmol /l au sevrage est un signe que le rumen est suffisamment développé.

Pour conclure, les 3M du sevrage sont :

Reproduction

La thématique de l’endométrite a particulièrement retenu mon attention. Elle peut être définie par une inflammation de muqueuse de l’utérus qui se développe dès le 21è jour post-partum. La présence d’une réaction inflammatoire intense la première semaine après la mise-bas est bénéfique à la santé utérine mais elle devrait diminuer et s’arrêter au 45e jour post-partum. L’hypocalcémie dans les premiers jours après vêlage, ainsi que le stress oxydatif induit par le début de la lactation vont influencer la réponse immunitaire en diminuant la capacité de phagocytose des leucocytes.

Comment diagnostiquer une endométrite ? Le diamètre du cervix peut être utilisé comme outil diagnostique puisqu’avec un cervix > 7,5 cm, une endométrite est présente dans 70% des cas. Le diamètre des cornes de l’utérus n’est pas un critère fiable. Finalement, la technique de choix est, sans surprise, l’examen des sécrétions vaginales dès le 21è jour pp. Néanmoins, une réactivation du processus inflammatoire peut survenir quelques semaines après le vêlage malgré un examen négatif effectué. Les raisons de cette réactivation ne sont pas connues.

Pour finir, rappelons que 40% des endométrites sont subcliniques. Le diagnostic peut se faire facilement au chevet de la vache grâce à un frottis utérin effectué avec une cytobrosse. Celle-ci est ensuite mise dans un tube à lait rempli de NaCl durant 3 min, puis un stick urinaire est utilisé pour évaluer la présence des leucocytes.

L’effet de l’endométrite sur la fertilité est double : d’une part, les cytokines présentes lors de l’inflammation ont un effet spermicide et influencent négativement la nidation et, d’autre part, elles vont induire une diminution de la GnRH et par effet de cascade, la LH pour finalement ralentir la maturation du follicule. Concrètement, cela va diminuer l’expression des chaleurs, provoquer un retard d’ovulation ou même son absence. La qualité du corps jaune sera moindre avec un risque d’ hypoprogestéronémie.

Toutes les vaches en anoestrie et non gestantes devraient être examinées pour une endométrite subclinique et traitée en conséquence.

Au niveau thérapeutique, malgré le fait qu’une endométrite soit un phénomène inflammatoire, les essais de thérapie uniquement avec des anti-inflammatoires n’ont pas rencontré de succès. Concernant les traitements hormonaux (PGF2α), un bénéfice est réellement prouvé dans le cas du pyomètre (Haimerl et al, 2012).

Hypocalcémie :

Et pour terminer, quelques mots sur les hypocalcémies subcliniques (SCH). Basé sur des analyses de sang faites au JEL (Jour En Lait = jour après vêlage) 1 et 4, les vaches ont été classées en 4 catégories : normocalcémique, hypocalcémique subclinique transitoire (TSCH), persistante (PSCH) et retardée (DSCH =delayed SCH). Les vaches classées PSCH et DSCH ont un taux de maladie augmenté, un appétit réduit, une moins bonne fertilité et une production diminuée et sont décrites comme étant dyscalcémiques. La dyscalcémie est définie par un taux sanguin de calcium au JEL 4 ≤ 2.2 mmol/l (Mc Art et Oetzel, 2023).

Une étude (Seminara et al, 2025) a montré qu’il y a une forte corrélation entre une haute concentration de marqueurs inflammatoires (Serum amyloide A (SAA), haptoglobuline, protéines liants les lipopolysaccharides) et une dyscalcémie. Mais on ne sait pas si la dyscalcémie résulte de la forte réponse inflammatoire (qui apparaît avant) ou s’il y a une cause commune entre les deux phénomènes.

D’autres travaux de recherche arriveront peut-être à répondre à ces questions dans le futur et contribuerons à nous aider à mettre en place de nouvelles approches pour la gestion de la phase autour du vêlage !

Réponse au prochain congrès !

Auteur: Véronique Schneider, SBS