1. Definition

Dieser Parameter entspricht dem prozentualen Anteil der Kühe eines Milchviehbetriebes, die bei dem Galtstellen mit Langzeit-Antibiotika („Trockenstellern“) behandelt wurden. Die Bezugsgrösse ist das zurückliegende Jahr. Es handelt sich hier zunächst um einen Monitoring-Wert ohne Ziel-, Toleranz- und Alarmwert. Grundlage für die Erhebung ist das Behandlungsjournal.

2. Hintergrund

Die Trockenstehzeit („Galtperiode“) dient der Regeneration des Eutergewebes für die nächste Laktation und sichert damit eine hohe Milchleistung in der folgenden Laktation. Zudem ist die Trockenstehzeit eine Voraussetzung für die Produktion ausreichender Mengen hochwertigen Kolostrums und wird vielfach genutzt, um die Kühe mit einer optimalen Körperkondition zur Abkalbung kommen zu lassen.

Die Trockenstehzeit kann auch genutzt werden, um eine Ausheilung bestehender Infektionen durch eine intramammäre antibiotische Therapie zu erreichen – insbesondere bei Staph. aureus-Infektionen ergibt sich dadurch ein erhebliches Potential zur Verbesserung der Eutergesundheit. Zusätzlich ist ein hoher Anteil der Euterentzündungen in der Frühlaktation durch Neuinfektionen in der Galtphase bedingt. Eine antibiotische Behandlung zum Zeitpunkt des Trockenstellens entspricht diesbezüglich einer prophylaktischen Massnahme. So erklärt sich, dass in der Vergangenheit auf vielen Betrieben jede Kuh mit Langzeit-Antibiotika zum Zeitpunkt des Trockenstellens behandelt wurde.

Im Zusammenhang mit der StAR-Initiative zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der Veterinärmedizin stehen Bemühungen, den prophylaktischen Einsatz von Trockenstellern möglichst stark zu reduzieren und ausschliesslich Kühe mit bestehenden subakuten oder chronischen Euterentzündungen beim Trockenstellen intramammär antibiotisch zu behandeln („selektives Trockenstellen“). Ziel ist die Reduzierung von Isolaten mit Resistenzen gegen Antibiotika, die Verminderung von antibiotischen Rückständen in der Nahrungskette und die Einsparung von Kosten beim Trockenstellen.

Entsprechend sollen eutergesunde Kühe (Zellzahl < 150‘000 in den letzten drei Milchkontrollen) ohne Verabreichung von Antibiotika trockengestellt werden. Um die Gefahr einer Neuinfektion in der Rückbildungsphase der Galtperiode zu minimieren, können alternativ Zitzenversiegler eingesetzt werden.

3. Methodik

4. Beispiel

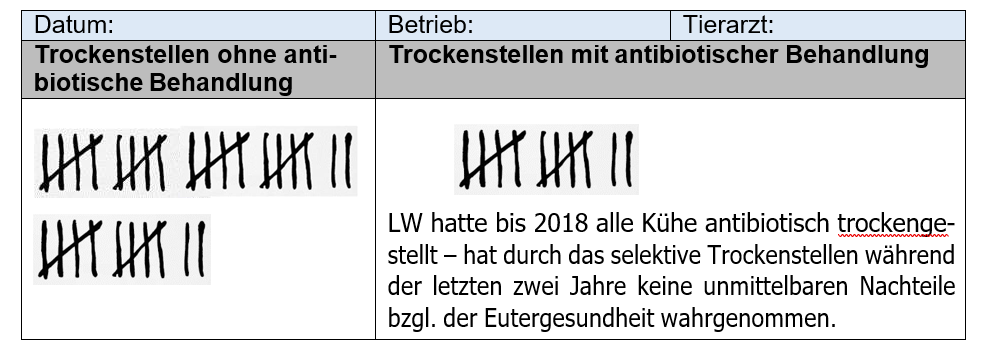

Es wird eine Strichliste angelegt mit den Befunden der beurteilten Tiere:

In diesem Beispiel wurden auf dem Betrieb 36 Kühe während der zurückliegenden zwölf Monate trockengestellt. Bei 11 Tieren kamen antibiotische Trockensteller zum Einsatz. Es errechnet sich ein Anteil von 30.6 % der Kühe, die antibiotisch trockengestellt wurden. Die fiktive Aussage des Landwirtes ist handschriftlich miteingefügt.