Alison L. Russell, Laura V. Randall, Nikki Eyre, Jasmeet Kaler, and Martin J. Green

School of Veterinary Medicine and Science, The University of Nottingham, Sutton Bonington, Loughborough, LE12 5RD, United Kingdom.

JDS Communication, 2024 ; 5 :452–456

https://doi.org/10.3168/jdsc.2023-0475

Milchkühe in Stallhaltung haben oft nur begrenzte Möglichkeiten zur Beschäftigung, was zu Langeweile führen kann. Ein Mangel an Umweltreizen kann das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigen und sich möglicherweise negativ auf ihr Verhalten und ihre Gesundheit auswirken. Eine aktuelle Studie der University of Nottingham untersuchte, ob eine einfache Umweltbereicherung helfen kann, solche Langeweile assoziierten Verhaltensweisen zu reduzieren und das Wohlbefinden der Kühe zu verbessern.

Hintergrund der Studie

In der modernen Milchviehhaltung werden Kühe zunehmend in Laufställen gehalten, in denen sie meist keinen Zugang zu Weideflächen haben. Obwohl diese Haltungsmethode Vorteile für das Management und die Milchproduktion bietet, kann sie das natürliche Erkundungs- und Beschäftigungsverhalten der Tiere einschränken. Langeweile äussert sich häufig in sogenannten „Leerlaufverhalten“ (Idling), also Phasen, in denen Kühe passiv verharren, ohne eine erkennbare Aktivität auszuführen. Auch wiederholte erfolglose Besuche am Melkroboter – sogenannte „Refusals“ – könnten auf ein erhöhtes Bedürfnis nach Stimulation hinweisen.

Aufbau der Untersuchung

Für die Studie wurden zwei Gruppen von insgesamt 71 Milchkühen über mehrere Wochen beobachtet. Während einer dreiwöchigen Testphase wurde in den Ställen ein neuartiges Objekt als Umweltbereicherung eingeführt – ein aufgehängter, beweglicher Gegenstand, der von den Kühen erkundet und angestossen werden konnte. In den Kontrollphasen vor und nach dieser Zeit lebten die Kühe in ihrer gewohnten Umgebung ohne zusätzliches Beschäftigungsmaterial.

Die Verhaltensweisen der Tiere wurden kontinuierlich mithilfe von Videokameras dokumentiert und analysiert. Besonders untersucht wurden die Häufigkeit von Leerlaufverhalten, die Anzahl der verweigerten Melkroboter-Besuche sowie das Auftreten von Selbstpflegeverhalten wie das Lecken oder Kratzen des eigenen Körpers.

Wichtige Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse zeigen, dass die Umweltbereicherung das Verhalten der Kühe in mehrfacher Hinsicht positiv beeinflusste:

Besonders bemerkenswert war, dass über 83 % der Kühe das Objekt auch nach drei Wochen noch täglich nutzten. Dies zeigt, dass die Umweltanreicherung über einen längeren Zeitraum hinweg interessant blieb und nicht sofort an Reiz verlor.

Fazit und Bedeutung für die Praxis

Die Studie liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Umweltbereicherung das Verhalten von Milchkühen positiv beeinflussen kann. Einfache Massnahmen, wie die Einführung von interaktiven Objekten, könnten dazu beitragen, Langeweile assoziierte Verhaltensweisen zu reduzieren und das Tierwohl zu verbessern.

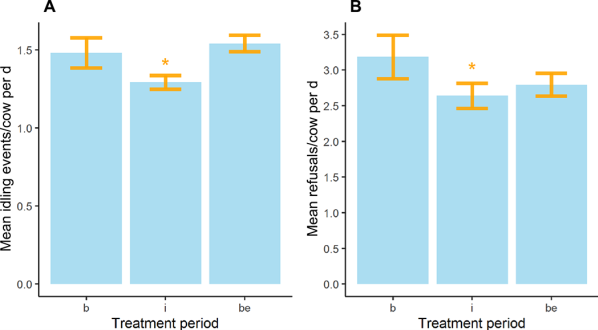

Abbildung 1 veranschaulicht die Ergebnisse von zwei Indikatoren der Verhaltensbeobachtungen.

Grafik A stellt die durchschnittliche Anzahl von Leerlaufverhalten („idling events“ = passives verharren) pro Kuh und Tag in den verschiedenen Versuchsphasen (b= Baseline Woche 1, d.h. die erste Basisphase vor der Einführung des Objekts, i= Interventionswochen, d.h. die Phase, in der das neuartige Objekt vorhanden war, be=Baseline Woche 2, d.h. die zweite Basisphase nach der Intervention). Die Ergebnisse zeigen, dass das Leerlaufverhalten während der Intervention (d.h. als das neuartige Objekt vorhanden war) signifikant abnahm. Nach der Entfernung des Objekts nahm das Leerlaufverhalten wieder zu.

Grafik B zeigt die durchschnittliche Anzahl von Melkverweigerungen („refusals“) pro Kuh und Tag währende den verschiedenen Versuchsphasen (b= Baseline Woche 1, d.h. die erste Basisphase vor der Einführung des Objekts, i= Interventionswochen, d.h. die Phase, in der das neuartige Objekt vorhanden war, be=Baseline Woche 2, d.h. die zweite Basisphase nach der Intervention). Die Anzahl der Verweigerungen war während der Intervention signifikant niedriger als in den Basisphasen.

Autorin: Josie Siegel